凤凰彩票welcome 深度长文: 解读“薛定谔的猫”, 真的存在“既死又活”的猫吗?

一提到“薛定谔的猫”,绝大多数人的第一印象是“一个简单的物理学思想实验”。在各类科普文章、短视频乃至影视文创作品中,这只“既死又活”的猫频繁亮相,久而久之,很多人便将其等同于一个通俗易懂的科学噱头。

但事实上,薛定谔的猫能跨越近百年时光,成为量子力学领域最具代表性的符号之一,绝不仅仅因为它的表述足够形象——它的诞生,源于20世纪物理学界最激烈的一场学术博弈,背后牵扯着量子力学核心诠释的根本分歧;而它的后续影响,更是直接推动了量子力学的理论完善与实验验证。想要真正读懂这只猫,就必须回到它诞生的历史语境中,理清那场围绕量子世界本质的世纪争论。

很多人误以为,科普薛定谔的猫是因为“大众理解门槛低”,但真相恰恰相反:只有当你能清晰梳理出这只猫诞生的前因后果时,才意味着你对量子力学的发展脉络、核心争议有了真正深入的认知。这只猫不是孤立的“科学比喻”,而是爱因斯坦与玻尔两大物理学巨擘长期辩论的“衍生品”,是经典物理学与量子力学碰撞的“具象化表达”。想要读懂它,我们必须先回到那场持续数十年的学术交锋现场。

故事的起点,是量子力学的“初创期”。20世纪初,经典物理学看似已经构建起完美的科学大厦,能够解释宏观世界的绝大多数物理现象——牛顿力学掌控着物体的运动规律,麦克斯韦方程组统一了电磁学,热力学定律则揭示了能量的转化逻辑。但就在这座大厦的“阴影”里,微观世界的诡异现象不断涌现:黑体辐射、光电效应、原子光谱……这些现象都无法用经典物理学的理论体系解释,量子力学便在这样的背景下应运而生。

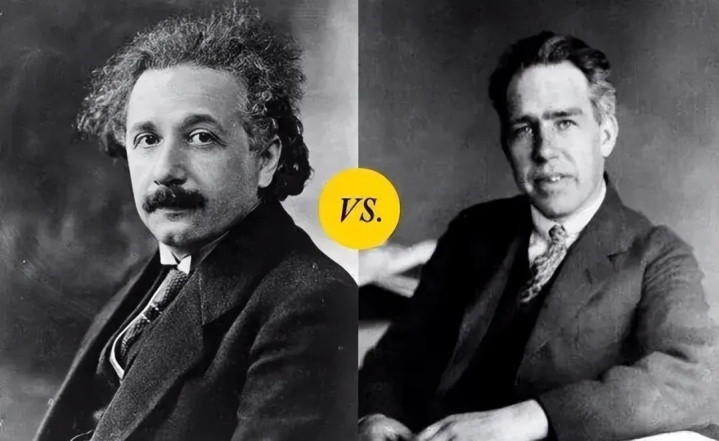

爱因斯坦和玻尔,都是量子力学的奠基者。爱因斯坦凭借“光电效应”的解释(提出光子概念),为量子力学的建立奠定了重要基础;玻尔则提出了“玻尔原子模型”,成功解释了氢原子的光谱规律,同样是量子力学早期发展的关键推动者。从学术贡献来看,两人本应是“志同道合的战友”,毕竟他们都亲眼见证了量子力学如何突破经典物理学的桎梏,开启了对微观世界的探索。但令人意外的是,当量子力学的理论框架逐渐成型后,两人却在对量子世界本质的理解上产生了无法调和的分歧,这场分歧最终演变成了物理学界最著名的“世纪辩论”。

{jz:field.toptypename/}这场辩论的核心战场,是第五届和第六届索尔维大会。

索尔维大会可不是普通的学术会议,它由比利时企业家索尔维资助,邀请的都是当时物理学界最顶尖的学者,议题也都是当时最前沿、最具争议的科学问题。在1927年的第五届索尔维大会(被称为“最牛物理学会议”,参会者包括爱因斯坦、玻尔、居里夫人、薛定谔、海森堡等29位诺贝尔奖得主)和1930年的第六届索尔维大会上,爱因斯坦与玻尔的辩论达到了顶峰。需要明确的是,两人的“冲突”绝非个人恩怨,而是纯粹的学术理念之争——他们都认同量子力学能够解释微观现象,但对量子力学的“核心诠释”,却有着截然不同的看法。

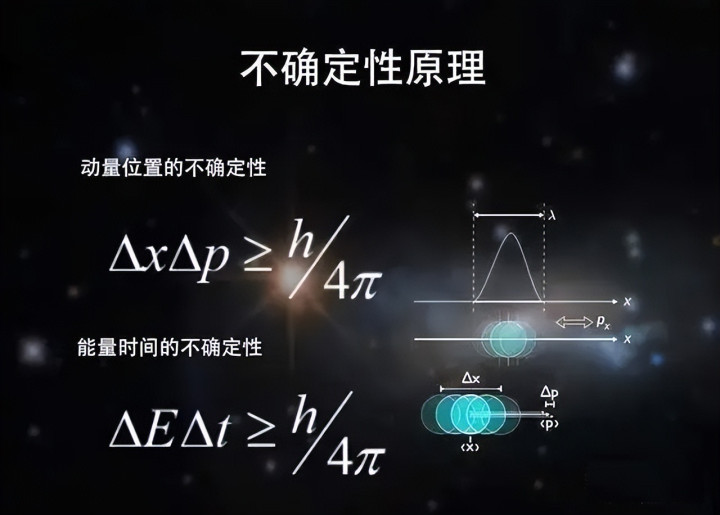

辩论的焦点,是量子力学的“哥本哈根诠释”。这一诠释由玻尔、海森堡等哥本哈根学派学者共同提出,是当时量子力学的主流诠释,其核心观点包括两个关键内容:一是“不确定性原理”(也叫“测不准原理”),二是“叠加态原理”。海森堡提出的不确定性原理指出:在微观世界中,我们无法同时准确测量出粒子的位置和动量(动量=质量×速度),粒子的位置测量得越精确,动量的测量结果就越模糊,反之亦然;两者的不确定性乘积必须大于等于普朗克常数除以4π(Δx·Δp≥h/4π),这是微观世界的固有规律,而非测量仪器精度不足导致的。

而叠加态原理则认为:在没有被观测的情况下,微观粒子会同时处于多种可能状态的叠加之中,只有当我们对其进行观测时,粒子的“波函数”会瞬间“坍缩”,从叠加态转变为某一种确定的“本征态”。比如一个电子,在观测前可能同时处于多个位置的叠加态,观测行为发生的瞬间,它才会“固定”在某个具体位置上。

爱因斯坦坚决反对哥本哈根诠释的这两个核心观点。在他看来,物理学的本质是“确定性”的——宇宙万物的运行都遵循着可追溯、可预测的规律,所谓的“不确定性”和“叠加态”,只是因为人类还没有发现隐藏在量子现象背后的“隐变量”。爱因斯坦坚信,只要找到这些“隐变量”,量子力学的诡异现象就可以用经典物理学的逻辑来解释,微观世界也会像宏观世界一样,具有明确的、不依赖于观测的“实在性”。

他曾用一句著名的话反驳玻尔:“上帝不掷骰子。”这句话的核心含义是,宇宙的运行不可能是随机的、不确定的,量子世界的“随机性”只是表面现象,背后必然存在着尚未被发现的确定规律。

玻尔则坚持认为,不确定性和叠加态就是微观世界的“固有属性”,而非人类认知不足导致的。他反驳爱因斯坦:“不要指挥上帝该怎么做。”在玻尔看来,微观世界和宏观世界有着本质的区别,经典物理学的规律无法直接套用在微观世界中;观测者与观测对象之间存在着不可分割的联系,观测行为本身就会影响微观粒子的状态,因此微观粒子并不存在独立于观测之外的“绝对实在性”。

你可能会疑惑:这场辩论的主角是爱因斯坦和玻尔,和薛定谔以及他的猫有什么关系?别急,这正是理解薛定谔的猫的关键前提——薛定谔的猫,本质上是这场辩论的“延伸产物”,是薛定谔站在爱因斯坦一边,对哥本哈根诠释发起的一次精准“攻击”。

爱因斯坦与玻尔在索尔维大会上的辩论,最终没有分出胜负。两人各执一词,谁也没能说服对方。爱因斯坦始终无法接受哥本哈根诠释带来的“随机性”和“观测依赖性”,为了进一步反驳哥本哈根学派,他联合两位同事——波多尔斯基和罗森,在1935年共同发表了一篇题为《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗?》的论文,在这篇论文中,他们提出了著名的“EPR佯谬”(EPR分别是三人姓氏的首字母缩写)。这一佯谬的核心目的,就是通过逻辑推演,证明哥本哈根诠释存在矛盾,从而说明量子力学的描述是“不完备的”,隐变量必然存在。

那么,EPR佯谬到底是如何推导的?我们可以从两个层面来理解:专业层面和通俗层面。从专业层面来说,EPR佯谬基于两个核心前提:一是“局域性原理”(也叫“光速不变原理的延伸”),即任何信息的传递速度都不能超过光速,两个相距遥远的物体之间,不可能产生“超距作用”;二是“实在性判据”,即如果我们无需对物体进行任何干扰,就能确定地预言它的某个物理量的值,那么这个物理量就对应着一个“物理实在元素”。

基于这两个前提,爱因斯坦等人设计了这样一个思想实验:假设存在两个处于“量子纠缠”状态的微观粒子A和B(当时还没有“量子纠缠”这个术语,这一术语后来由薛定谔提出),我们通过某种方式将这两个粒子分开,让它们相距足够遥远——比如几千光年甚至更远。根据量子力学的规律,处于纠缠态的两个粒子,它们的某些物理量(比如动量、自旋)是相互关联的:如果A的动量是某个值,那么B的动量就必然是与之对应的另一个值;如果A的自旋方向向上,那么B的自旋方向就必然向下(这种关联是由动量守恒、角动量守恒等基本物理定律保证的)。

接下来,我们对这两个粒子进行测量:首先测量粒子A的位置,根据不确定性原理,由于我们精确测量了A的位置,就无法同时精确测量A的动量;但此时,我们可以去测量粒子B的动量——因为A和B处于纠缠态,根据守恒定律,只要我们测出了B的动量,就能瞬间推算出A的动量(比如A和B的总动量为零,那么B的动量就是-A的动量)。关键在于,A和B相距几千光年,测量A的位置时,不可能对几千光年外的B产生任何干扰(这符合局域性原理);同样,测量B的动量时,也不可能对A产生干扰。那么,我们就相当于“无需干扰A,就能确定地预言A的动量”,根据实在性判据,A的动量就是一个“物理实在元素”;同时,我们已经直接测量出了A的位置,A的位置也成为了一个“物理实在元素”。

这就产生了一个矛盾:根据不确定性原理,位置和动量是一对“共轭物理量”,不可能同时存在对应的物理实在元素;但通过EPR佯谬的推导,我们却得出了“位置和动量同时对应物理实在元素”的结论。这说明要么是量子力学的描述不完备(存在隐变量),要么是局域性原理不成立。爱因斯坦等人坚信局域性原理是正确的,因此他们得出结论:量子力学的描述是不完备的,隐变量必然存在。

为了让更多人理解这个复杂的逻辑,爱因斯坦还提出了一个非常形象的通俗比喻:有一副完整的手套,我们把左手套和右手套分别装进两个完全密封的箱子里,我们并不知道哪个箱子里装的是左手套,哪个装的是右手套。

之后,我们把一个箱子送到几千光年外的星球,另一个箱子留在地球上。现在,我们打开地球上的箱子——如果发现里面是左手套,那么我们立刻就能知道,几千光年外的那个箱子里装的必然是右手套;反之亦然。

爱因斯坦认为,量子纠缠就和这副手套一样:两个粒子的物理状态(比如动量、自旋)在它们被分开的那一刻,就已经“确定”了(就像手套的左右属性在装进箱子时就确定了),量子力学所谓的“叠加态”,只是因为我们一开始不知道它们的状态而已。观测行为并没有让粒子的状态“坍缩”,只是让我们“知道了”它们早已确定的状态。而哥本哈根学派认为,在观测之前,两个粒子都处于“左手套+右手套”的叠加态,观测行为才让它们的状态瞬间坍缩为确定的左手套或右手套——这就意味着,几千光年外的粒子会瞬间“知道”地球上粒子的观测结果,这就违背了局域性原理,产生了“超距作用”,这在爱因斯坦看来是绝对不可能的。

EPR佯谬的提出,瞬间在物理学界引发了巨大轰动,也让哥本哈根学派陷入了被动。就在这个关键时刻,薛定谔站了出来——他和爱因斯坦一样,是经典物理学的坚定支持者,对哥本哈根诠释的“不确定性”和“叠加态”充满了反感。

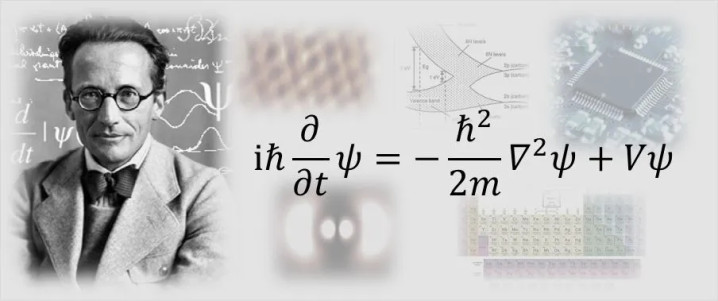

事实上,薛定谔本人就是量子力学的重要奠基人之一,他提出的“薛定谔方程”是量子力学的核心方程之一,其地位堪比经典力学中的牛顿运动定律。薛定谔方程描述了微观粒子波函数的演化规律,成功解释了大量微观物理现象,但薛定谔本人却始终无法接受波函数的“概率性诠释”。

这里需要补充一个关键背景:薛定谔方程中的“波函数”,最初被薛定谔理解为“物质波”——即微观粒子本身就是一种波。但这一理解很快就遇到了难题:如果电子是波,那么当电子打到屏幕上时,应该呈现出“波的衍射条纹”,而不是一个确定的“亮点”。后来,哥本哈根学派的玻恩提出了“波函数的概率诠释”:波函数本身并不代表粒子的实际状态,而是描述粒子在空间中某一位置出现的“概率”——波函数的平方,就是粒子在该位置出现的概率密度。这一诠释成功解决了薛定谔方程的物理意义问题,玻恩也因此获得了1954年的诺贝尔物理学奖。

按常理来说,玻恩的诠释解决了薛定谔方程的核心难题,薛定谔应该对此表示感谢。但事实恰恰相反,薛定谔对玻恩的概率诠释极其不满——因为概率诠释的核心是“随机性”,这与他坚信的“经典物理学确定性”理念完全相悖。更重要的是,玻恩是哥本哈根学派的核心成员,他的概率诠释正是哥本哈根诠释的重要组成部分。因此,薛定谔始终站在哥本哈根学派的对立面,而EPR佯谬的提出,让他看到了反驳哥本哈根诠释的契机。

在EPR论文发表后,薛定谔立刻给爱因斯坦写了一封信,在信中他高度评价了EPR佯谬,认为这篇论文精准地击中了哥本哈根诠释的要害。同时,他在这封信中首次提出了“量子纠缠”(Quantum Entanglement)这一术语,用来描述EPR佯谬中两个粒子之间的特殊关联。不过在当时,“量子纠缠”这个概念并不被主流物理学界认可,甚至被很多哥本哈根学派的学者戏谑为“病态的关联”——因为它似乎暗示了“超距作用”的存在,与经典物理学的局域性原理相悖。

但薛定谔并没有就此止步。他认为,EPR佯谬虽然逻辑严密,但过于“抽象”,凤凰彩票app下载普通大众甚至很多物理学家都难以理解。为了让哥本哈根诠释的“荒谬性”更直观地展现出来,薛定谔在1935年发表了一篇题为《量子力学的现状》的论文,在这篇论文中,他提出了那个后来家喻户晓的思想实验——薛定谔的猫。

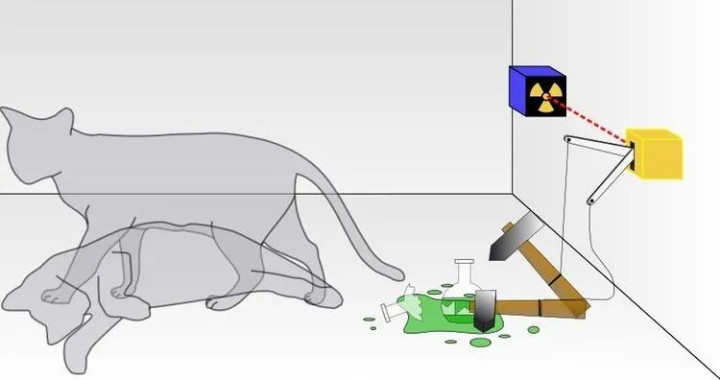

薛定谔的猫实验,堪称“将微观诡异现象放大到宏观世界”的经典设计。实验的核心思路是:通过一个“触发装置”,将微观粒子的量子叠加态与宏观物体(猫)的状态关联起来,从而迫使人们直面哥本哈根诠释的核心矛盾——如果微观粒子可以处于叠加态,那么宏观物体是否也可以处于叠加态?

实验的具体装置的描述如下:将一只猫关在一个完全密封的箱子里,箱子里除了猫,还放置了一个放射性原子核、一个盖革计数器(用来检测原子核是否衰变)、一个锤子、一个装有剧毒氰化氢气体的毒气瓶。整个装置的联动逻辑是:放射性原子核具有衰变的概率性——在一段时间内(比如一个小时),它有可能衰变,也有可能不衰变,这两种可能性的概率各占50%(具体概率由原子核的半衰期决定);如果原子核发生衰变,就会释放出一个粒子,这个粒子会触发盖革计数器;盖革计数器被触发后,会带动锤子落下;锤子落下后,会砸破毒气瓶;毒气瓶破裂后,释放出的氰化氢气体就会杀死箱子里的猫;如果原子核没有衰变,那么整个装置就不会被触发,毒气瓶保持完整,猫就会存活。

根据哥本哈根诠释,在我们打开箱子进行观测之前,放射性原子核处于“衰变+未衰变”的叠加态——因为没有观测行为,波函数没有坍缩,原子核同时存在两种状态。而由于原子核的状态与猫的状态通过装置完全关联,那么猫的状态就会随着原子核的状态而变化:原子核处于衰变与未衰变的叠加态,猫就必然处于“死亡+存活”的叠加态——这就是所谓的“既死又活的猫”。只有当我们打开箱子,对猫的状态进行观测时,波函数才会瞬间坍缩,猫才会从“既死又活”的叠加态转变为确定的“活猫”或“死猫”。

薛定谔设计这个实验的初衷,并不是为了“证明量子力学的正确性”,恰恰相反,他是想用这个实验的“荒谬性”来讽刺哥本哈根诠释。在薛定谔看来,“既死又活的猫”在现实世界中是绝对不可能存在的——宏观物体的状态必然是确定的,要么活,要么死,不可能同时处于两种对立的状态。因此,他认为哥本哈根诠释的“叠加态”理念是错误的,将其应用到宏观世界中会产生无法解释的矛盾,这就间接证明了量子力学的描述是不完备的,爱因斯坦的隐变量理论才是正确的。

不得不说,薛定谔的这个思想实验极具杀伤力。因为在爱因斯坦与玻尔的之前辩论中,玻尔始终强调“叠加态和不确定性只存在于微观世界,宏观世界遵循经典物理学规律,不存在叠加态”。但薛定谔通过一个简单的联动装置,就将微观粒子的叠加态“传递”到了宏观的猫身上,直接打破了玻尔所谓的“微观与宏观的界限”——如果哥本哈根诠释成立,那么宏观的猫就必须处于叠加态;如果猫不可能处于叠加态,那么哥本哈根诠释就不成立。

当时,连玻尔本人都被这个实验难住了,他花了很长时间才给出回应,但他的回应并没有完全解决这个矛盾,只是强调“观测者的观测行为是区分微观与宏观的关键,猫本身不能作为‘观测者’,只有人类的观测才能让波函数坍缩”。但这个回应并没有说服薛定谔和爱因斯坦,反而引发了更多关于“观测者定义”的争议——比如“什么是观测者?”“观测者必须是人类吗?”“仪器的观测算不算观测?”“猫的自我意识算不算观测?”。

薛定谔的猫这个思想实验,就像一颗投入物理学界的“炸弹”,虽然最初是为了讽刺哥本哈根诠释,但它却意外地推动了量子力学的发展。随着时间的推移,这只猫不仅没有被“遗忘”,反而成为了量子力学最具代表性的符号,甚至被列入“物理学界四大神兽”(其余三个分别是芝诺的乌龟、拉普拉斯妖、麦克斯韦妖),家喻户晓到连很多不了解量子力学的人,都听说过这只“既死又活”的猫。更有趣的是,现实中很多人会给自己的宠物猫取名为“薛定谔”,足以见得这个思想实验的影响力有多广泛。

而围绕这只猫的争议,也催生了量子力学的多个重要诠释——这些诠释都试图解决“既死又活的猫”的矛盾,同时解释量子世界的本质。其中最具代表性的两个诠释,分别是“多世界诠释”和“退相干诠释”。

先来说“多世界诠释”。

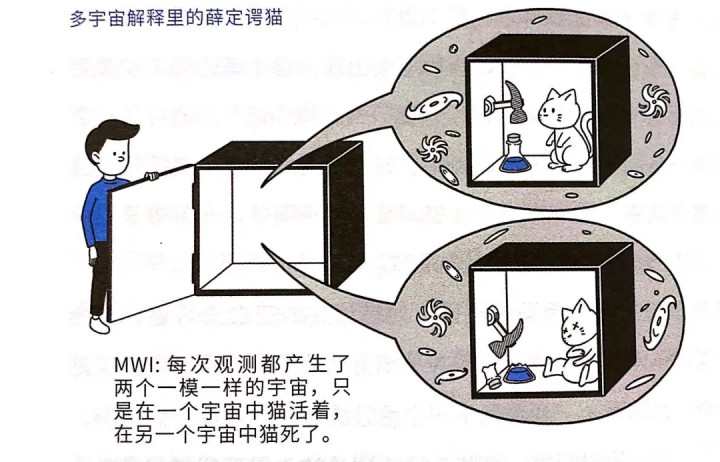

这个诠释由美国物理学家休·埃弗莱特在1957年提出,堪称量子力学所有诠释中最“疯狂”也最具想象力的一个。埃弗莱特认为,哥本哈根诠释中的“波函数坍缩”是不存在的——波函数从来不会坍缩,它只会按照薛定谔方程的规律“线性演化”。那么,如何解释我们观测到的“确定状态”呢?埃弗莱特提出了一个大胆的观点:在我们进行观测的瞬间,整个宇宙会发生“分裂”——分裂成两个相互独立、互不干涉的平行宇宙。在其中一个宇宙里,原子核衰变了,猫是死的;在另一个宇宙里,原子核没有衰变,猫是活的。我们之所以只观测到“活猫”或“死猫”中的一种,是因为我们的意识只存在于其中一个宇宙里,无法感知到另一个宇宙的存在。

这个诠释的核心逻辑是:所有可能的量子状态都是“真实存在”的,只是它们分布在不同的平行宇宙中。观测行为并没有让波函数坍缩,只是让我们的意识“进入”了其中一个对应的宇宙。从这个角度来说,薛定谔的猫并没有“既死又活”,而是在观测瞬间“分裂”成了“活猫宇宙”和“死猫宇宙”,两个状态分别存在于不同的宇宙中,互不影响。

多世界诠释的“疯狂”之处在于,它意味着宇宙每时每刻都在发生无数次分裂。因为微观世界中,每个粒子都在不断地处于各种叠加态,而每个叠加态的“观测”(无论是人为观测还是自然的相互作用)都会导致宇宙分裂。比如你走路时选择向左走还是向右走,在多世界诠释中,宇宙会分裂成两个:一个宇宙里你向左走,另一个宇宙里你向右走;你选择和A结婚还是和B结婚,也会分裂成两个宇宙,每个宇宙里都有一个不同的人生轨迹。

虽然多世界诠释解决了“波函数坍缩”和“既死又活的猫”的矛盾,但它也面临着诸多质疑:首先,它无法被实验验证——我们无法感知到其他平行宇宙的存在,也无法通过任何实验证明宇宙真的发生了分裂;其次,它违背了“奥卡姆剃刀原则”(如无必要,勿增实体)——为了解释一个量子现象,就假设存在无数个平行宇宙,这显然过于“繁琐”。因此,多世界诠释虽然在科幻作品中广受欢迎(比如《复仇者联盟》中的平行宇宙设定),但在主流物理学界,它始终只是一个“有趣的假说”,并没有成为被广泛认可的诠释。

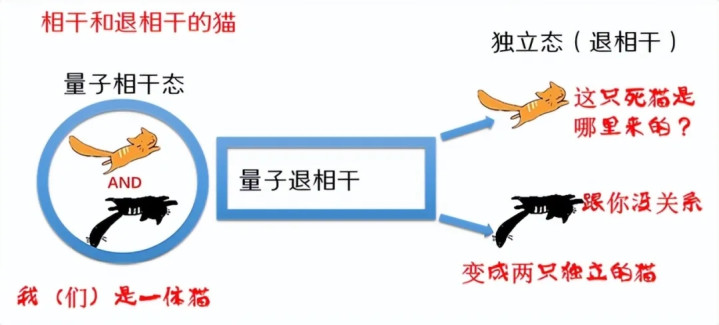

相比之下,“退相干诠释”则被认为是目前最可靠、最符合实验事实的量子力学诠释之一。

这个诠释诞生于20世纪70年代,由德国物理学家泽尔、美国物理学家朱利安·施温格等人共同完善。退相干诠释的核心观点是:薛定谔的猫实验本身存在一个“逻辑漏洞”——实验中假设的“密封箱子”是“绝对孤立的系统”,但在现实中,绝对孤立的系统是不存在的。任何微观粒子或宏观物体,都不可避免地会与周围环境发生相互作用,而这种相互作用就相当于“观测行为”,会导致粒子的叠加态快速“退相干”,从而失去叠加态,转变为确定的经典状态。

我们可以用退相干诠释来重新分析薛定谔的猫实验:在实验中,放射性原子核并不是孤立存在的——它会与箱子里的空气分子、盖革计数器的探测装置、甚至是毒气瓶的分子发生相互作用。这些相互作用都会对原子核的状态产生“干扰”,相当于无数次“自然观测”。在我们打开箱子之前,原子核的叠加态就已经因为这些相互作用而发生了退相干,从“衰变+未衰变”的叠加态转变为确定的“衰变”或“未衰变”状态。而由于猫的状态与原子核的状态相关联,猫的状态也会随之确定——要么活,要么死,根本不会出现“既死又活”的叠加态。

更关键的是,退相干诠释明确了“微观与宏观的界限”并不是“绝对的”,而是由“退相干时间”决定的。微观粒子(比如电子、光子)的退相干时间非常短——在常温常压下,电子的退相干时间大约是10的-23次方秒,几乎在产生叠加态的瞬间就会退相干;而宏观物体(比如猫)的退相干时间则更短,因为宏观物体包含大量的粒子,与环境的相互作用更剧烈,叠加态根本无法维持。因此,在现实世界中,我们永远无法观测到宏观物体的叠加态,这也解释了为什么“既死又活的猫”不可能存在。

退相干诠释的优势在于,它不需要假设“波函数坍缩”或“平行宇宙”,而是基于量子力学的基本规律和实验事实,通过“环境相互作用”来解释叠加态的消失。目前,大量的实验都已经验证了退相干效应的存在——比如科学家已经在实验室中实现了微观粒子(如原子、分子)的叠加态,但这些实验都必须在“超低温、高真空”的极端环境下进行,目的就是为了减少粒子与环境的相互作用,延长退相干时间。一旦环境条件被破坏,叠加态就会立刻消失。

无论是多世界诠释还是退相干诠释,都只是对量子世界的“解释”,而真正让爱因斯坦与玻尔的争议“尘埃落定”的,是一个关键的实验验证——贝尔不等式的检验。

这个检验的结果,直接否定了爱因斯坦的隐变量理论,证明了哥本哈根诠释的核心观点是正确的。

贝尔不等式是由北爱尔兰物理学家约翰·贝尔在1964年提出的。贝尔的核心思路是:如果爱因斯坦的隐变量理论是正确的,那么量子纠缠的结果就必须满足一个特定的数学不等式(即贝尔不等式);如果哥本哈根诠释是正确的,那么量子纠缠的结果就会“违反”这个不等式。简单来说,贝尔不等式为“隐变量是否存在”提供了一个可被实验验证的“判断标准”——实验结果满足贝尔不等式,隐变量存在,爱因斯坦正确;实验结果违反贝尔不等式,隐变量不存在,玻尔正确。

贝尔不等式的推导过程非常复杂,涉及到量子力学的概率计算和隐变量理论的数学建模,但我们可以用一个简单的逻辑来理解:隐变量理论认为,粒子的状态在观测前就已经由隐变量确定,观测只是“读出”这个状态;而哥本哈根诠释认为,粒子的状态在观测前是不确定的,观测行为才“创造”了这个状态。这两种不同的前提,会导致量子纠缠实验中出现不同的统计结果——隐变量理论会让统计结果满足贝尔不等式,而哥本哈根诠释会让统计结果违反贝尔不等式。

从20世纪70年代开始,物理学家们就开始进行检验贝尔不等式的实验。早期的实验由于技术限制,存在一些“漏洞”(比如实验装置的局域性漏洞、探测效率漏洞),实验结果虽然倾向于“违反贝尔不等式”,但无法完全说服所有人。直到2015年,科学家们通过改进实验装置,同时关闭了“局域性漏洞”和“探测效率漏洞”,最终得到了明确的实验结果:量子纠缠的统计结果确实“违反”了贝尔不等式。这一结果直接证明了“局域隐变量理论”是错误的,爱因斯坦所坚信的“隐变量”并不存在。

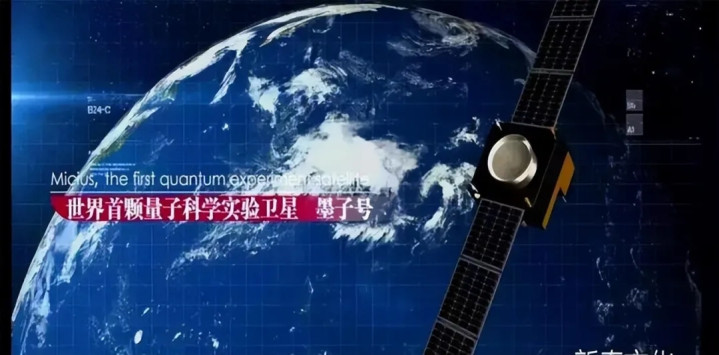

而我国的“墨子号”量子科学实验卫星,更是在2016年完成了一项更具说服力的实验:墨子号将两个纠缠光子分发到相距1200公里的两个地面站(青海德令哈和云南丽江),然后对这两个光子的自旋状态进行测量。

实验结果表明,即使两个光子相距1200公里,它们的纠缠关联仍然违反了贝尔不等式——这不仅再次证实了隐变量理论的错误,还证明了量子纠缠的“非局域性”是客观存在的,爱因斯坦担心的“超距作用”,在量子世界中确实存在。

贝尔不等式的检验结果,让爱因斯坦与玻尔的世纪争议暂时告一段落——从实验事实来看,玻尔为首的哥本哈根学派笑到了最后。不确定性原理、叠加态、量子纠缠的非局域性,这些曾经被爱因斯坦质疑的量子现象,都被实验证明是量子世界的固有属性。如今,这些理论已经成为量子力学的主流观点,支撑着量子通信、量子计算等前沿技术的发展。

回到薛定谔的猫本身,这只猫的命运最终也有了明确的“答案”:在现实世界中,它永远不会处于“既死又活”的叠加态——因为退相干效应会让它的状态在观测前就已经确定。但这并不意味着薛定谔的猫这个思想实验“失去了意义”,恰恰相反,它的意义在于:它让我们直面了量子世界的诡异与奇妙,推动了我们对量子力学诠释的深入思考,也为后续的实验验证指明了方向。

如今,当我们再次谈论薛定谔的猫时,我们谈论的已经不只是一个简单的思想实验——它是经典物理学与量子力学碰撞的缩影,是人类探索微观世界本质的见证,更是科学争议推动科学进步的生动案例。这只猫之所以能跨越近百年时光依然被反复提及,正是因为它背后蕴含的科学精神:对未知的探索,对争议的包容,对真理的执着追求。而这,也正是科学发展的核心动力。

备案号:

备案号: